画家と泥棒

2枚の絵画が何者かに盗まれた。画家は犯⼈を突き⽌めるも、犯人は「覚えていない」の⼀点張り。「あなたを描かせてー」画家の突然の提案から、思いも寄らない2⼈の関係が始まる。

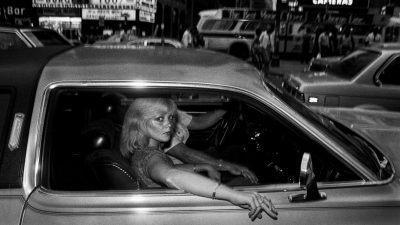

チェコの画家バルボラ・キシルコワはオスロに移住したばかりの頃、彼女の絵画を展示していたギャラリー・ノーベルからとんでもない知らせの電話を受けた。2人の男が白昼堂々とギャラリーに侵入し、彼女の絵画2点を持ち去ったという。バルボラは盗まれたことへの怒りよりも困惑と疑問を感じた。「なぜ私の絵を盗んだの?」 ガーディアン誌の取材にも「私は有名なアーティストでもなく、不法侵入し法を犯してまで盗むほどの価値はない。ピカソじゃないんだから。」と語っていた。謙虚な発言だが、ある意味現実でもある。盗まれた2作品は「クロエとエマ」と「白鳥の歌」。どちらも4×6フィートもの大きさの魅力的なリアリズム絵画だった。泥棒たちは絵をフレームから外して丸めて持ち出したのだが、慎重に200本以上の釘を抜き無傷で取り外していた。この作業は専門家でさえ少なくとも1時間はかかるだろう。

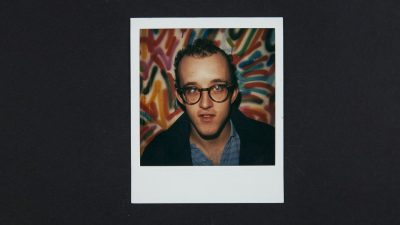

バルボラは大切な2枚の絵を取り戻したい気持ちと同じくらい、持ち去った泥棒たちが気になった。その後、防犯カメラの映像によって泥棒たちは逮捕されたが、絵画は行方不明のまま。そこで、バルボラは自ら行動を起こす。逮捕された泥棒の1人、カール・ベルティルという名のタトゥーだらけの男の裁判を傍聴することにしたのだ。「何よりもアーティストとして強い好奇心が湧いた。何かは分からないけれど、そうすべきだと感じた。」とバルボラは言う。盗まれたのが携帯電話や時計だったら違ったかもしれないが、彼が盗んだのは自分の描いた絵なのだ。「このままにしておくわけにはいかない」とバルボラは思った。

バルボラは、裁判所で証言台に近づきカール・ベルティルに尋ねた。「また会えるかしら?あなたをモデルに絵を描きたい。」

こうして始まった複雑な人間関係――同情、共感、心の弱さと葛藤、観察者と被観察者の間に潜在する動機――によって、この『画家と泥棒』は実験的な映画作品となった。ノルウェーのベンジャミン・リー監督による注目すべきドキュメンタリーだ。『画家と泥棒』は現実を映した映画というより、複雑に絡み合った構造を持つストーリー性のある映画と言える。年初に開催されるサンダンス映画祭でプレミア上映され、絶賛を博した。物語は、バルボラがベルティルを理解しようとするところから始まる。犯行当時、ベルティルはドラッグをやっていて、絵を盗んだ後は何も覚えていないと言う(共犯者については編集で大部分が物語の筋から除外されている)。だが、法廷で出会ってから初めてオスロのレストランで再会した時、ベルティルはバルボラに「絵が美しかったから盗んだ」と告白する。

ベルティルの言葉はバルボラの心を掴み、彼女を危うい芸術的体験の誘惑に駆り立てた。バルボラはベルティルをモデルに絵を描き始め、リー監督はそんな2人の親交を3年間にわたって撮影することになった。この風変わりな友人たちに出会う前、リーは美術品窃盗という優美さのある大一番の犯罪を題材にした映画の企画を考えていた。そこで、たまたまGoogle検索にかかったギャラリー・ノーベルの絵画盗難事件を知ったのだ。リーは試しに短編映画を撮ってみようと、バルボラに連絡を取った。監督自身も言うように「どこに行き着くかわからない物語」の撮影はこうして始まった。

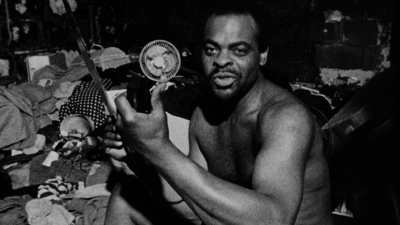

撮影を続けるうちに、ベルティルとバルボラの関係はお互いが徐々に心を開き、人として向き合うなかで大きく変化していく。転機となったのは、バルボラが制作中のベルティルの肖像画を彼に見せた時だ。「撮影当初、つまりカール・ベルティルの人柄を知る前の彼の印象は、何年も刑務所に入ったことがあり全身にタトゥーのある見るからに危険人物だ。近寄ってはいけないタイプの人間だった」とリーは語る。

ベルティルの胸には「密告者は地獄に落ちろ」というタトゥーが刻まれている。幼少期に受けた虐待やその後ドラッグに溺れた経験から、心を堅い殻の中に閉じ込めていたのだろう。しかし、バルボラが描いた自分の肖像画を目にし、その心の殻は崩れ去った。ベルティルの顔に感情がゆっくりと溢れだし、突然泣き出したのだ。2人はお互いを心から抱きしめる。他者に認められたことへの切実な喜びが、まるで澄んだ冷たい水面に投じた一石の波紋のように広がってゆく印象的なシーンだ。

撮影を始めた頃について、バルボラは「完全にベルティルを描くという芸術的体験に夢中だったから、撮られていることなんて関係なかった。いいわよ、どうぞご自由にって感じ。」と言う。その後、通話アプリやFacebookでのやり取り、夕食を共にしたり、ポートレート写真家のベルティルの彼女も加わり、“画家と泥棒”の親交が深まってくると、この撮影プロジェクト自体が感情の探求であると考えるようになった、とバルボラは語る。「もう一つの視点が自分の人生を批判的に見つめているみたいだった。」

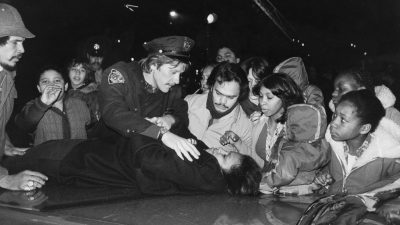

106分の映画の3分の1ほどが経過したところで、ベルティルがドラッグ絡みの事故で病院に運ばれる。バルボラは彼に寄り添い、親身になって回復を支える。2人の間の壁は完全に消えてなくなり、心の動きに焦点をあてて追い続けるうちに生まれた真の友情をカメラは捉えている。バルボラはキリストの聖痕のようなベルティルの手の傷を描く――それはまるで、ずっと誤解され悪人として生きてきた男にふさわしい傷のように見える。また、ベルティルの視点からもこの優しい画家バルボラとの関係性が描かれる。「彼女は俺のことをよく分かっているが、俺だって彼女を理解していることに気付いてないんだ」とベルティルは言う。

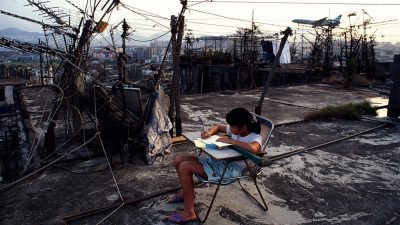

ベルティルの言葉や映画の中でも描かれているように、バルボラという画家は人間の心の闇に惹きつけられるタイプの人だ。彼女の絵画の多くは「死」をひるむことのない視線で想像力豊かに表現している。バルボラはDVにより苦しんだ過去から逃れ、オスロに移住し再び自分を取り戻したが、芸術的創造と経済的な現実問題との板挟みで悩む。アーティストとして本能的にベルティルとの奇妙な友情を追求するが、彼女のパートナー、オイスタインはその危うい関係に不安を感じていた。オイスタインは彼女が泥棒に寄せる関心を例えて「まるで子供を車道で遊ばせるようなものだ」と言う。(リーも同席したカップルカウンセリングで、オイスタインの発言に対してバルボラは「プラハにいた頃は車道以外に遊び場はなかった」と冗談半分に言い返している。)

映画後半で物語は大きな展開を迎える―バルボラはベルティルと離れて単独で行方不明の絵画の捜索に乗り出し、ベルティルは服役して自分の感情と向き合う姿が描かれる。そして彼らの進むレールは一旦逸れて、弧を描き再び寄り添う。この映画構成上の見事な手腕には感服する(前述したように、もう一方の共犯者についてはほとんど触れられていない)。この画家と泥棒の友情はそう簡単に消えることはなかった。きっかけはひどく特殊ではあったが、飾らない感情と心の深い部分でつながった友情であり、その根底には他者に理解されたいという普遍的な人間の欲求がある。この映画の撮影にあたりバルボラとリーは、答えを求めず好奇心に従って自然な流れに任せること、他人を評価することや偏見、大事な絵を盗まれたという怒りを一旦脇におこうと話し合ったという。

「この作品で探求したいのは、他者に認められることが人間に何をもたらすかいうことだ。他者を理解し寄り添うことの意味を問いかけている」とリー監督は語る。

『画家と泥棒』監督ベンジャミン・リーが語る

絵画泥棒にはいつも興味が掻き立てられる。犯罪と芸術という正反対の性質が混在すると感じるからだろう。大きな文化資本が動き社会的な価値の高騰がみられる芸術産業と、“下層階級”の犯罪者の荒んだ人生が交わるとき。その明暗のコントラストに興味と疑問が湧き上がる。絵画泥棒はどんな人間なのだろうか。なぜその絵画を選び盗んだのか。お金のためなのか、それとも芸術への純粋な愛ゆえか。

『画家と泥棒』の撮影プロジェクトはそんな疑問から始まった。私は、まずインターネットで絵画の盗難事件を検索した。今思えばおかしな話だが、その時は調べた情報で何を撮るつもりなのかすら考えていなかった。たくさんの事件記事を読み、すごく面白かった。けれど、何人かの泥棒と会ってみても特に撮影するほどの発見は無かった。ある時、2015年にオスロのギャラリー・ノーベルで起こった絵画の盗難事件を知った。あまり有名ではない画家のふたつの絵画が盗まれ、二人の窃盗犯が捕まって75日の実刑となった事件だ。裁判にはそのうち一人の泥棒が出廷していた。なぜ、彼らは絵画を盗むことにしたのだろう。決定的に強く興味を惹かれたのは、絵を盗まれた画家が泥棒の一人に「あなたをモデルに絵を描かせて欲しい」と言ったと知ったからだった。私は画家と連絡を取った。まだその時は、これから自分が撮ることになる物語が驚きの展開を見せるなんて思いも寄らなかった。

撮影を始めたのは、バルボラとカール・ベルティルが会うようになってから4回目くらいの頃だ。画家と泥棒の間にどんな関係が生まれるのか、この撮影がどのように展開していくのか全く分からない状況だった。私のプロジェクトはいつもこんな調子で、何の前情報も入れず興味の赴くままに撮るのだが――結果、この映画は単に絵画泥棒の話にとどまらず、非凡で深い人間関係を織りなす友情の物語となった。

3年以上をかけて実に満足のいく撮影ができたと思っている。私は以前、チェスの世界王者マグヌス・カールセンを追った映画を撮ったが、彼は感情をほとんど表に出さない人間だったので秘めた心の動きを視覚的に捉えることに苦労した。

だが、『画家と泥棒』に関しては、そんな心配はなかった。彼らはとても情熱的で、率直で、繊細で、様々な表情を包み隠さず見せてくれた。

私の頭には2つの疑問が浮かんでいた。その答えを見つけるため、撮影を始めた瞬間から画家と泥棒の複雑な友情を探求したいと考えた。私たち人間は他者の視線や評価をどのように受けとめるのか、また、人はなぜ他者と関わろうとするのだろうか。私にとって映画製作とは、人間の行動を観察しながら、知的な刺激と豊かな感情の表出を求めて問いかける行為だと思っている。この『画家と泥棒』で、エンドクレジットを見終わったあとにも観客の心にずっと残るような、興味深い論点を提示できていたら嬉しく思う。

また、この映画では新たな試みとしてシネマ・ヴェリテの手法を取り入れている。時間軸を飛び越えていくつかの視点から物事を見つめ、映画全体を通して彼らの友情を多角的に描いた。登場人物の心の動きをそれぞれの場面に余すことなく反映するため、映画手法の選択にはずいぶん悩んだ。

主要人物のカール・ベルティルが、この映画の意図を素晴らしい言葉で表してくれた。「この映画が、社会のはみ出し者に対する偏見に立ち向かい、烙印から解き放つ一助となることを願っています。たとえ問題を抱えていたとしても、人間は賢明な行動を選択できるし、他者への思いやりを持って生きていけるはずです。」

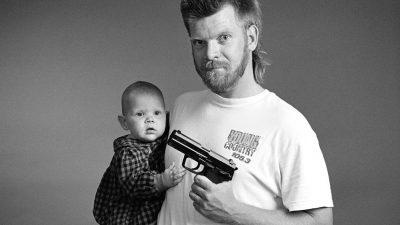

ベンジャミン・リー/監督・撮影監督

1989年生まれ。2012年アムステルダムドキュメンタリー国際映画祭で初公開された『Dreaming of the Golden Eagle(イヌワシを夢見て)』など、15作品の短編ドキュメンタリー映画を製作。初の長編ドキュメンタリー映画でチェスの世界王者に迫った『Magnus(マグヌス)』は、2016年にトライベッカ映画祭で公開され、その後、世界64カ国から買い付けを受けた。