DISCOVER HAND PICKED DOCUMENTARIES. EVERY MONTH.

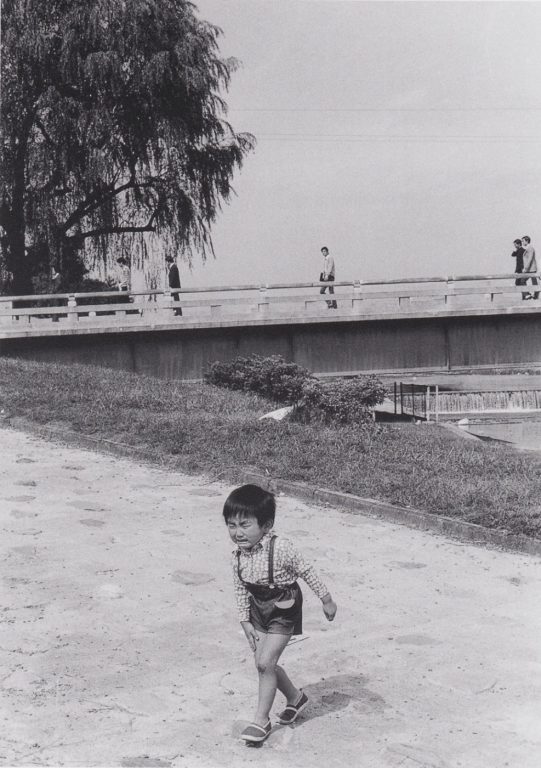

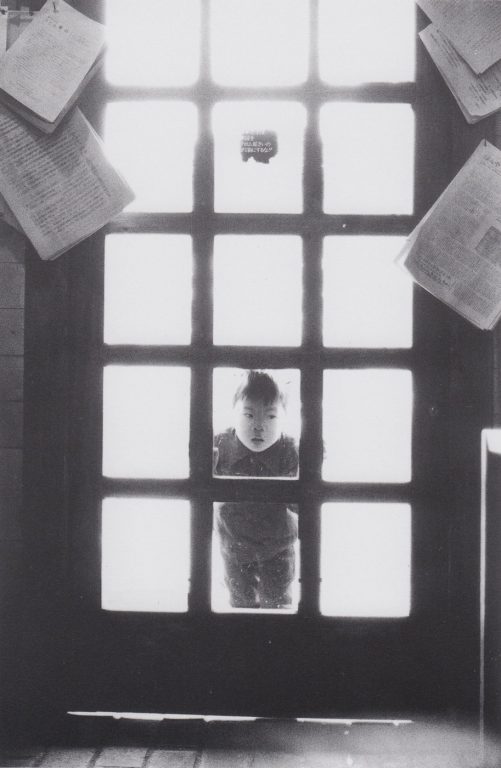

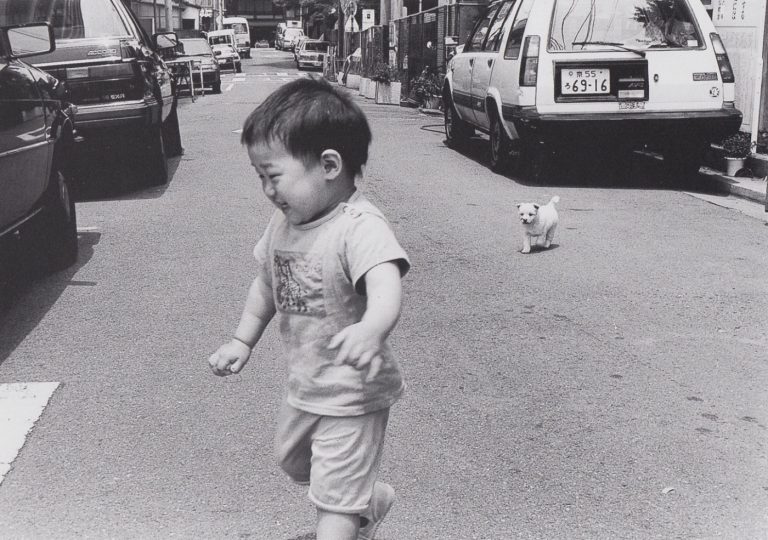

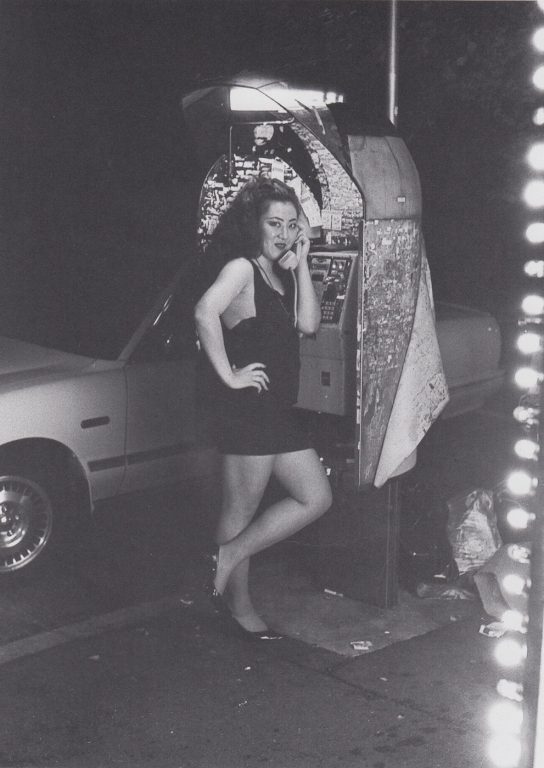

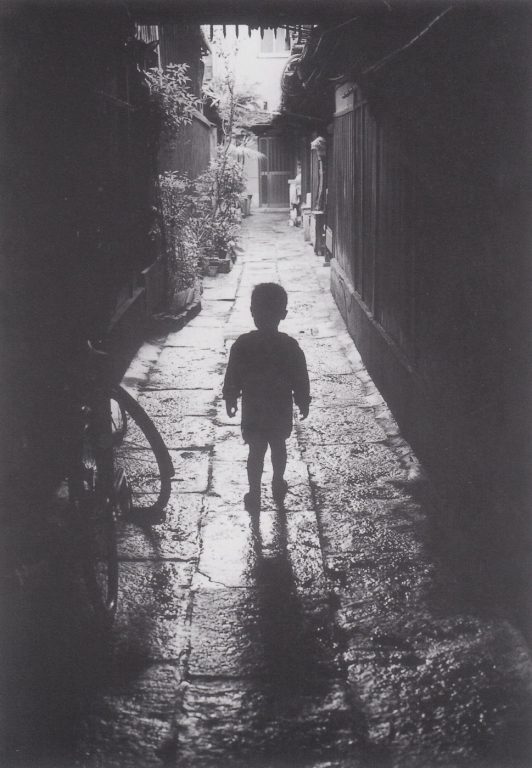

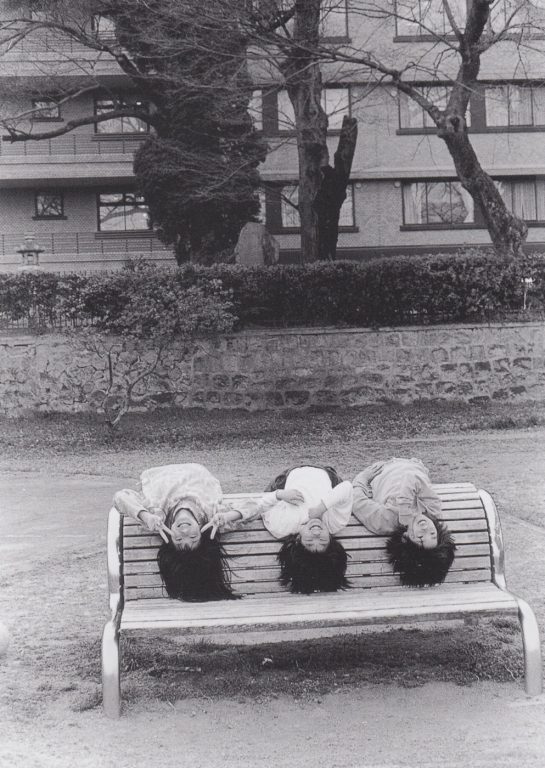

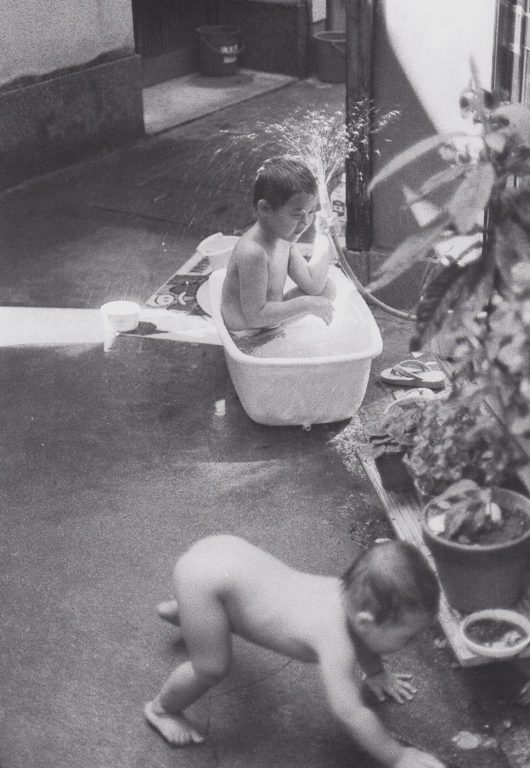

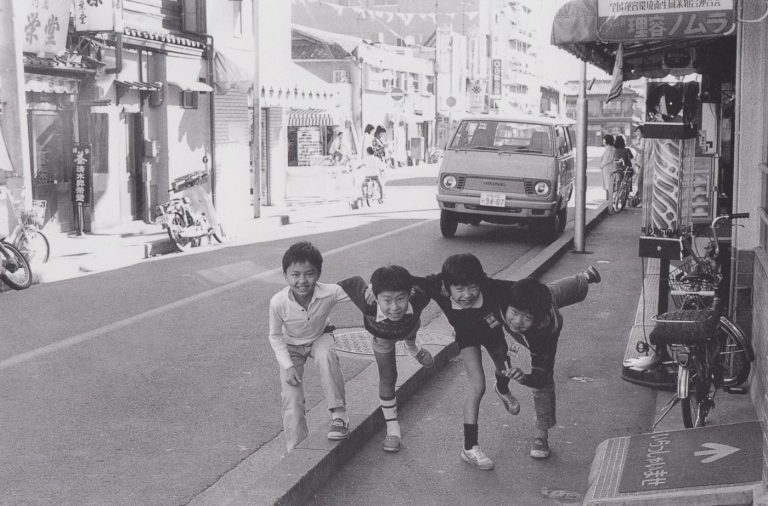

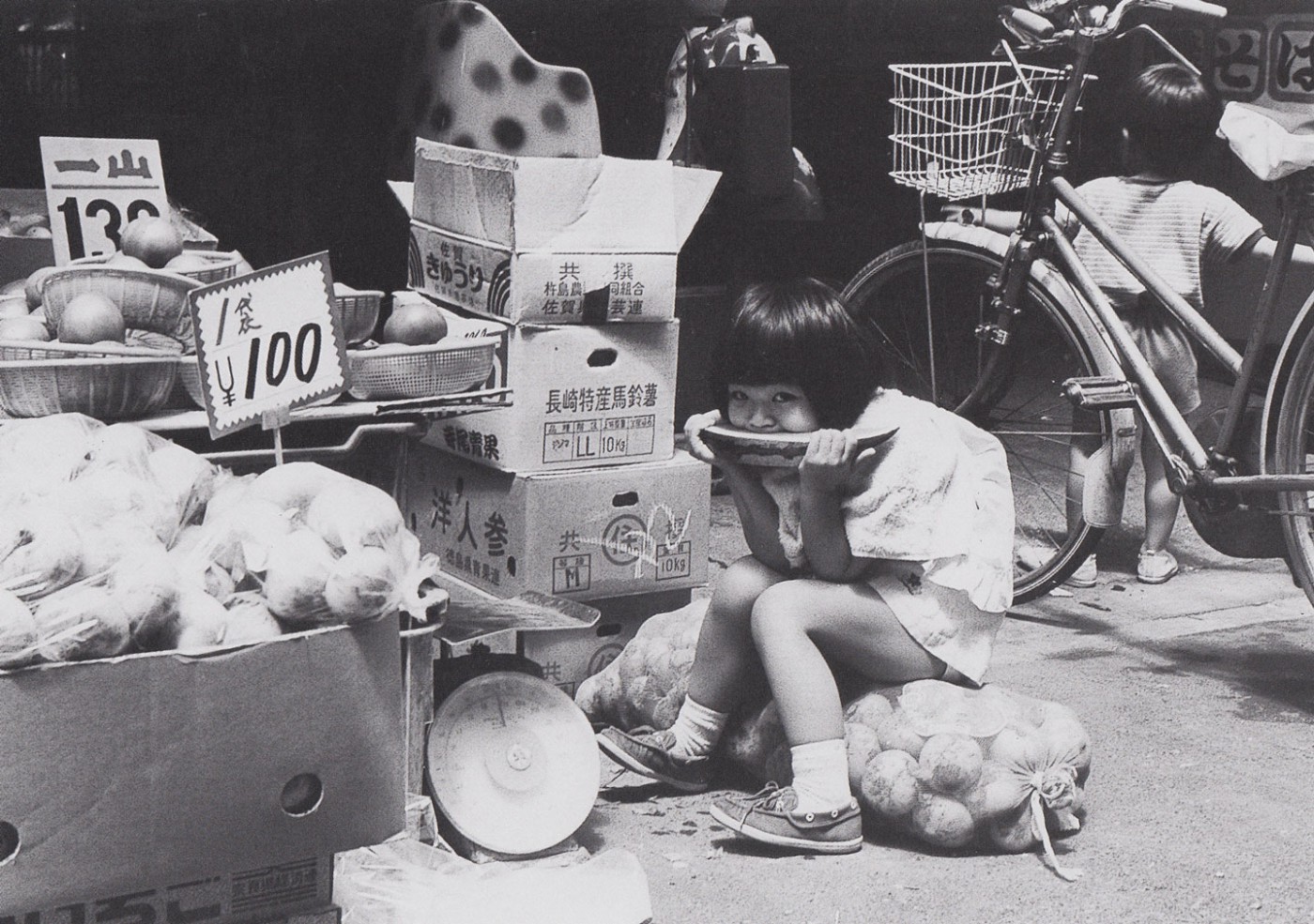

甲斐扶佐義

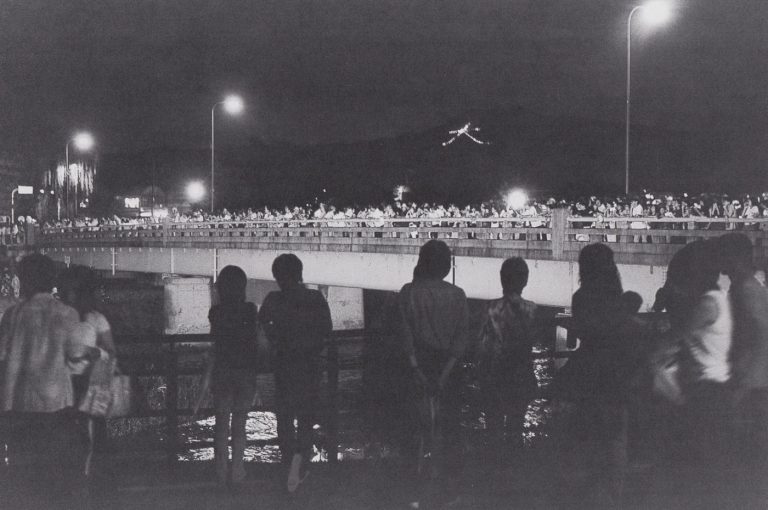

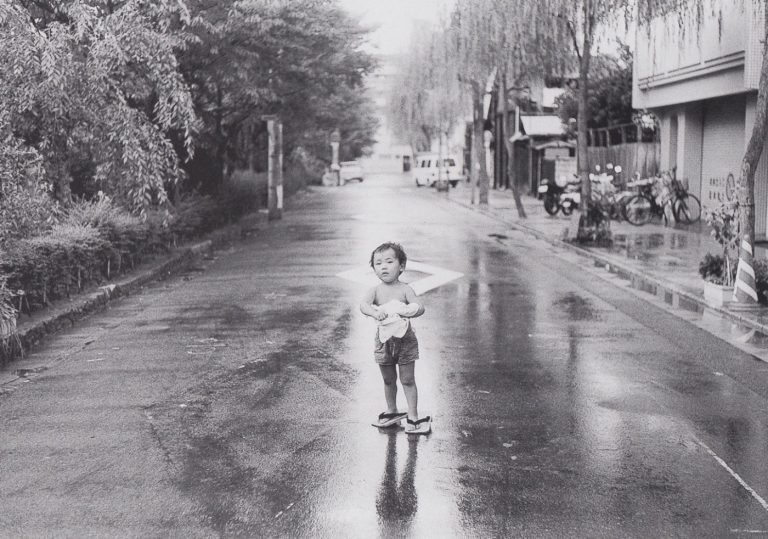

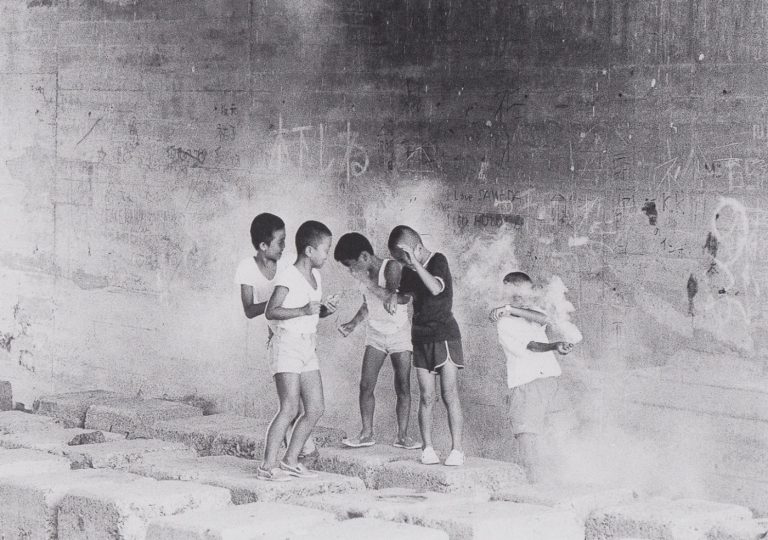

日本の写真家 甲斐扶佐義は、人生を賭した作品の多くを火事で失い、生きる気力を失くしていた時期があった。しかし、活気ある時代と彼の驚くべき経歴がにじみ出る一連の作品は今でも見ることができる。

「2015年1月、43年間経営してきた喫茶店“ほんやら洞”が、生涯の仕事である写真アーカイブもろとも焼失するという悲劇に見舞われた。1972年に反戦運動仲間の作家やミュージシャン、活動家と共に開店した大切な喫茶店も、200万枚のネガ、数千点の写真、膨大な数の写真集コレクションも灰になってしまった。

1968年に同志社大学政治学科に入学し京都に来たが、学費がすごく高かったのと量産型の教育スタイルに失望し、1学年を終える前に中退。様々なアルバイトをしながら、廃止された学生寮に住みつき、当時全国で盛り上がっていた学生運動に傾倒するようになった。その後、日本のベトナム戦争加担に反対する反戦運動団体“ベ平連”に加わり、京都から南に400キロ離れた岩国市へ行った。そこで半年間、アメリカ海兵隊駐屯地からの脱走兵を匿うための仮設住宅を建てる大工仕事に従事した。反戦運動の拠点として有名な“ホビット”という喫茶店でも働いていた。

大工としての腕はひどかったが、喫茶店というかたちのカウンターカルチャー運動に感銘を受けた。京都に戻ると、日本各地の反戦運動家の友人たち、詩人やミュージシャン、教師、アーティストらと協同して自分たちの組織を創立することに決めた。こうして1971年、同志社大学近くに木造2階建てのほんやら洞を開店した。安い食事と濃いコーヒーを提供したこの店は、すぐに地元の学生やアーティスト、活動家のたまり場になった。ジャズシンガーの浅川真紀や詩人の谷川俊太郎を呼んで、素晴らしい詩の朗読会や音楽ライブイベントを催したり、ビートジェネレーションのアレン・ギンズバーグやアメリカの作家ゲーリー・スナイダーが訪日中に立ち寄ってくれたこともあった。

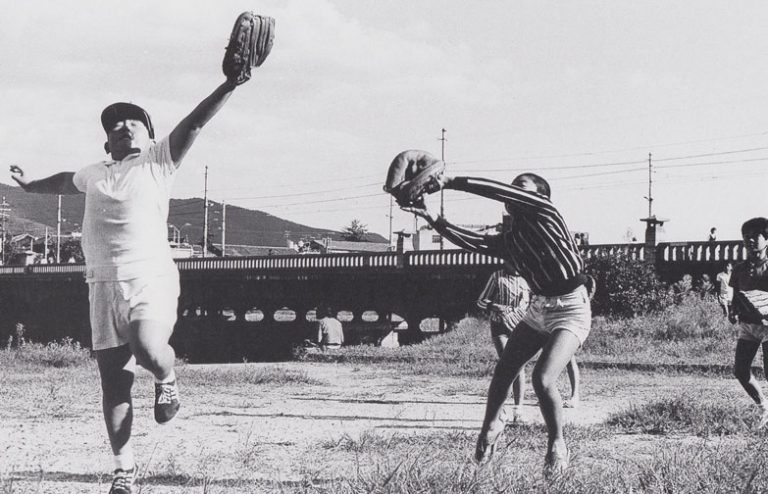

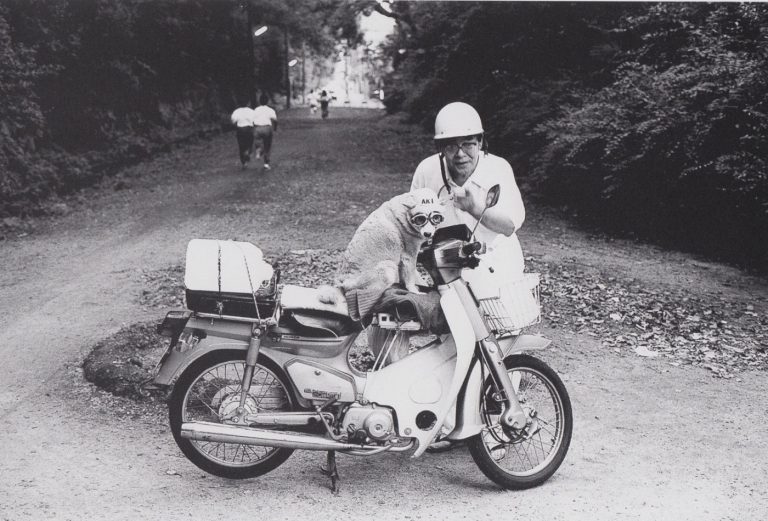

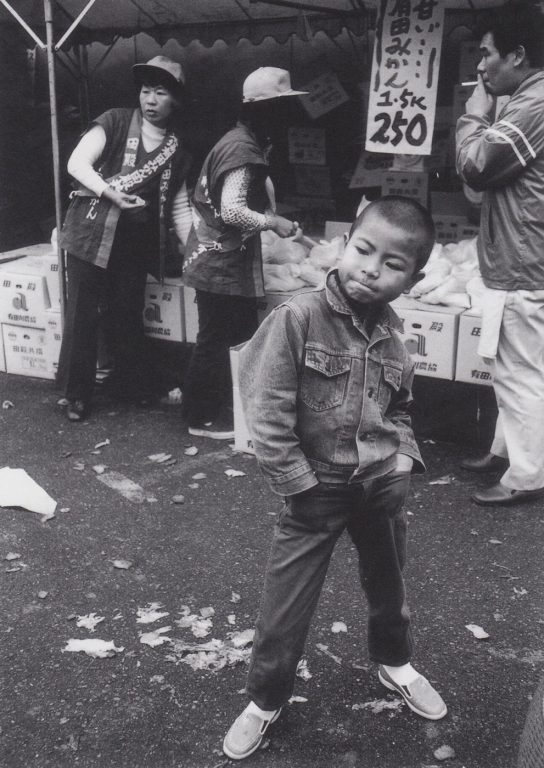

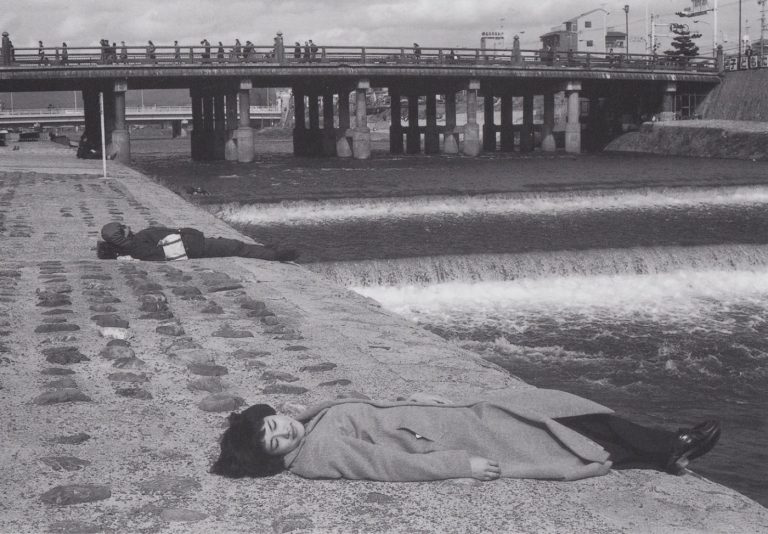

その頃には1960年代の反戦運動も下火になり、反体制団体は“過激派”とレッテルを貼られるようになった。世論は若者たちに背を向けしまった。それで、私はまた写真を撮り始めた。1974年から京都の出町柳を中心に撮影し、鴨川の河原で遊ぶ子どもたち、石畳の路地でくつろぐ猫たち、そしてもちろん喫茶店を訪れる客も被写体になった。

京都の風景を撮るのが好きだった。けれど、時間の無駄使いだと言われて…喫茶店の仕事に専念するため、写真をやめると宣言したのが1977年。最後の記念に初めての写真集『京都出町』を出版して、街の石垣に写真を貼り付けた野外写真展を開催した。自分が写っている写真があれば、その人にタダであげることにした。全部で15,000点くらいの写真を展示したと思う。その後すぐに、私の写真が京都の有名な新聞の記事になり、結局やめることなく、これまでに40冊以上の写真集を出している。

1985年には“八文字屋”というバーを新しくオープンし、今でも毎日お酒を提供している。ほんやら洞も並行して経営を続けていて、最終的には2階を写真アーカイブ用の図書室にした。しかし、開店から43年後にほんやら洞は火事で全焼。

あれから5年が経ち、振り返ってみると自分がどれほど落ち込んでいたかが分かる。火事の4か月後に自転車で転び、足を怪我した。あまり眠れず、毎日酒を飲んでいたせいか足の傷から細菌感染を起こした。医者には足を切断することになるか、最悪の場合は死ぬと言われた。あんなに酒におぼれて、よく生き残れたものだ。焼け残った写真はほんの一部だけれど、幸せな時代を思い出させてくれる。」

プレミアム・ドキュメンタリー

バンチ・オブ・アマチュア

~わが愛しの映画クラブ~

解散の危機に瀕した英国最古のアマチュア映画クラブ。愛する映画クラブの存続をかけて奮闘するメンバーたちに思いがけない奇跡が起こる。 ブラッドフォード映画製作所はいかにも英国らしい労働者階級の人々が集まるアマチュア映画クラブだ。今や高齢化の波が押し寄せ、認知症や介護、伴侶との別れなど残酷な老いと向き合いながらも、彼らは映画という夢を追い続けている。一杯の紅茶を飲みながら映画への情熱を語り合う彼らの日々を静かに温かい眼差しで見つめたドキュメンタリー。過酷な現実、孤独深まるデジタル時代においても、空想の世界を描く心の豊かさや他者と分かち合う時間の大切さに気付かされる。

プレミアム・ドキュメンタリー

新宿ボーイズ

新宿歌舞伎町のおなべバー、ニュー・マリリン。そこで男性として生きることを決意した3人のホストをカメラは追った。たくさんのガールフレンドに囲まれモテモテのGAISH。時に見せる冷たい態度が女性の心をくすぐる。ホルモン注射を打ったTATSUは、どのお客さんにも分け隔てなく優しいと人気だ。そしてニューハーフのくみと暮らしているKAZUKI。カメラは、ジェンダー・アイデンティティや性的指向、セックスライフについて率直に語る彼らの姿を映し出す。

プレミアム・ドキュメンタリー

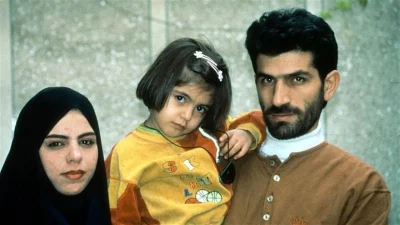

イラン式に離婚するなら?

夫との離婚を実現しようと法廷で闘うイランの女性たちを追った。ジャミラは夫から暴力を受けており、16歳のジーバは38歳の夫との離婚を試みる。マリヤムは娘の親権をめぐって壮絶な闘いを繰り広げる。イランの不条理な司法システムや、夫・家族からの圧力が彼女たちを追い詰める。

プレミアム・ドキュメンタリー

ガイア・ガールズ

1999年。女子プロレス界を賑わせたGAEA JAPANの合宿所に密着する。明日のスターを夢見る3人の新人。彼らを「自分の子供」と呼ぶ大御所レスラー長与千種が、愛の鞭を振るう。

プレミアム・ドキュメンタリー

助産師たち

仏教徒とイスラム教徒という異なるバックグラウンドを持つ2人の助産師。厳しい民族間対立をものともせず、ミャンマー西武ラカイン州の仮設診療所にて、ロヒンギャに医療サービスを提供している。混乱と暴力が激化する中、肩を並べて働く2人の苦闘、希望、夢を5年以上に渡って追った。

プレミアム・ドキュメンタリー

ヒットマン・ハート〜レスリング・ウィズ・シャドウズ〜

1997年。プロレス界を震撼させた「モントリオール事件」。その真偽は25年経った今も明らかになっていない。 マット界の権力抗争に巻き込まれながらも、正義を求めて闘い続けた伝説の男、“ヒットマン”ハートが心の内を語る。

プレミアム・ドキュメンタリー

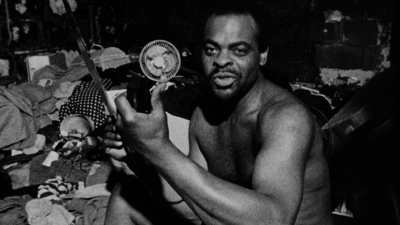

ダーク・デイズ

ニューヨークはマンハッタン。列車が通る地下トンネルには、地上で行き場を失った者たちが暮らす魔窟がある。この暗闇の中で、辛い過去に葛藤しながらも、人々は光を探している。ある日突然、鉄道会社による強制退去が始まった——。この作品は、トンネルに住むホームレス自らによって制作された。

プレミアム・ドキュメンタリー

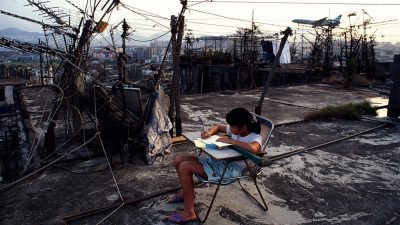

ジョーライン 〜SNSアイドルへの道〜

インフルエンサーの「きらびやかな世界」を夢⾒る16歳のオースティン。貧困から抜け出そうと、持ち前のルックスを武器に日々配信に励む。だが、夢⾒る場所はあまりにも遠い。「いいね」の数が全ての世界、⼤⼈たちによる搾取、少⼥たちの現実逃避の場…そんなSNSの裏側が垣間見える。

プレミアム・ドキュメンタリー

ソフティ・イン・ケニア

止まぬ民族紛争に政治腐敗・・・ケニアという国に憤りを感じた大胆不敵な男、フォトジャーナリストのボニファスが今立ち上がる!命をかけた抗議デモに、議員選挙への出馬。「今日死んでもいい」と言い切るボニファスに、妻は「国と家族」どちらかを選ぶよう迫る。

プレミアム・ドキュメンタリー

忘れな草 〜ママはあなたを抱けなかった〜

お腹の⼦をあきらめ養⼦に出すか、⾃らの⼿で育てるかー。決断を迫られる若き韓国⼈⼥性3⼈を追った、⽣々しくも⼼揺さぶられるドキュメンタリー。未婚の⺟親への社会的偏⾒が根強く残る韓国社会を映し出す。韓国人の母親の元に生まれるも、デンマークの里親に養⼦として育てられた監督が、母親を探して⺟⼦施設を訪れるところから物語は始まる。

プレミアム・ドキュメンタリー

画家と泥棒

2枚の絵画が何者かに盗まれた。画家は犯⼈を突き⽌めるも、犯人は「覚えていない」の⼀点張り。「あなたを描かせてー」画家の突然の提案から、思いも寄らない2⼈の関係が始まる。

プレミアム・ドキュメンタリー

ミッドナイト・ファミリー

メキシコ・シティでは、人口900万人に対し、行政が運営する救急車は45台にも満たない。そのため、専門訓練もほとんどなく、認可も得ていない営利目的の救急隊という闇ビジネスが生まれている。オチョア家族もその一つだ。

プレミアム・ドキュメンタリー

アカーサ〜僕たちの家〜

広大な自然と野生生物であふれるバカレシュティ湖。都市の中心にありながら人間に忘れられたその場所で、エナカ一家はひっそりと暮らしていた。そんなある日、湖の自然公園化が決まり、家族は街で普通の暮らしをするように強いられる。

プレミアム・ドキュメンタリー

The Workers Cup―W杯の裏側―

2022年カタールW杯の開催が迫る。そのきらびやかな表舞台を支えているのは、労働者キャンプで暮らす160万人の外国人労働者。日中は長時間労働をこなし、夜は「労働者の福利厚生策」として設けられたサッカー・トーナメント「ワーカーズ・カップ」で力を振り絞る男たち。仲介会社に騙され帰国もままならず、ごく僅かな給料で食い繋ぐ毎日。そこに小さな光を当ててくれるこの大会を、男たちは心の拠り所にするのだった。

プレミアム・ドキュメンタリー

チェチェンへようこそ ーゲイの粛清ー

ロシア支配下のチェチェン共和国で国家主導の"ゲイ狩り"が横行している。同性愛者たちは国家警察や自身の家族から拷問を受け、殺害され、社会から抹消されている。それでも決死の国外脱出を試みる彼らと、救出に奔走する活動家たちを追った。本作品では、被害者の命を守るため、フェイスダブル技術を駆使し身元を特定不能にしている。

プレミアム・ドキュメンタリー

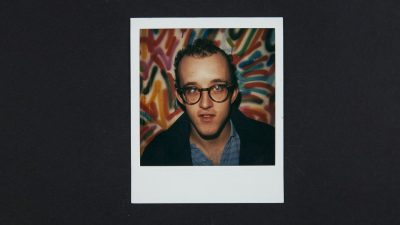

キース・ヘリング 〜ストリート・アート・ボーイ〜

アート界で国際的なセンセーションを巻き起こしたキース・ヘリングは、1980年代のニューヨークにおける伝説的なアートシーンの先駆者であり、ポップカルチャーとファインアートの世界に革命をもたらした。未公開のインタビューで構成されたこの興味深く真実に迫るドキュメンタリーは、まさにキース自身が語るアーティスト伝記映画の決定版だ。また、キース・へリング財団のみが保有する初公開の記録も含み、過去50年間で最も人々の目を惹きつけた彼の作品の背景にあるワイルドでクリエイティブなエネルギーも映し出している。

プレミアム・ドキュメンタリー

ロンドン・エディンバラ・ロンドン

5日間の忍耐と試練の旅である。ロンドンの中心からイギリス全土を渡り、エディンバラへ。そしてロンドンまで戻ってくる。 彼らのほとんどが、今まで経験したこともない約1400kmの道のりを走行する中、身体と精神の極限まで自分を追い込み、数多くの困難に立ち向かわなければならなかった。

短編ドキュメンタリー

『Art of Repair』アート・オブ・リペアー

コメディアン、スチュワート・リーのナレーションでおくるロンドンのイーストエンドで生きる人々のユニークで感動的なドキュメンタリー。

短編ドキュメンタリー

I ♥ NY

“I ♥ NY”(アイ・ラブ・ニューヨーク)はニューヨークのあちこちで目にするあまりに有名なロゴで、誰かがデザインして生まれたものとは思えないくらいだ。ニューヨークと言えば思い浮かび、観光客やニューヨーカーがこの街への愛を示すシンボルとなっている。

短編ドキュメンタリー

ケープ・フラッツ

ニューヨークを拠点に活動するジェイク・オルセン監督による衝撃的な短編ドキュメンタリー。南アフリカ・ケープタウンのケープ・フラッツで3日間にわたって撮影された『ケープ・フラッツ(The Flats)』は、そこで暮らす住民の生活を探る。

短編ドキュメンタリー

ミスティコ

イタリア生まれの映画監督カルロッタ・マナイゴは、その魅惑的なスペクタクルに惹かれ、あるルチャドール(ファイター)のマスクの下に潜り込むことにした。人を魅了してやまない男… “ミスティコ”である。

短編ドキュメンタリー

その理由

フロリダの田舎に住む低所得者層が、喫煙によって大切な人を失いながらも、依存症に悩む姿を描いたドキュメンタリー短編映画。クリスティ、エリック、ジェレミーの3人は10代前半からタバコを吸い続け、大切な人を失っているにもかかわらず、収入の25%をタバコに費やし続けている。それぞれやめたい理由があるのだが、やめられない。

短編ドキュメンタリー

スノウ・サイエティ

毛皮のコートやドンペリニヨンのボトルが象徴する雪山の高級リゾート、サンモリッツ。優雅な映像と並んで、大麻樹脂を炙り、ボードを折るほど激しく滑走するスノーボーダーの姿が目に飛び込んでくる。リュディ監督はこの作品について、「サンモリッツをラグジュアリーな面と反社会的な面の両方から捉えることで、二分法で分けられた世界を視覚的に読み解くドキュメンタリー映画だ」と語る。

短編ドキュメンタリー

チェスの魔法(Magic of Chess)

『チェスの魔法(Magic of Chess)』は、小さなチェス・チャンピオンたちがチェスによって広がる豊かな世界を語る短編ドキュメンタリー。毎年、ナッシュビルでは賞金を懸けたチェス大会が開催される。監督ジェニー・シュバイツァー・ベルは、2019年の小学生部門チェストーナメントを撮影した。映画の中でインタビューを受けるのは、8才のタニ・アデウミ。ナイジェリア難民で、家族とホームレスのシェルターで暮している。ニューヨークのチェス選手権でエリート私立校のライバルたちを打ち負かし、この大会に出場する。

短編ドキュメンタリー

カステイー人間の塔ー

カステイは、カタルーニャの老若男女がお互いの背中や肩によじ登り、構築される人間の塔だ。この慣習は1801年に初めて文化活動として記録され、1980年台に競技へと発展した。2010年にはUNESCOの無形文化遺産に登録され、カステイはカタルーニャの“豊かな文化多様性”や重要性を持つとされた。

短編ドキュメンタリー

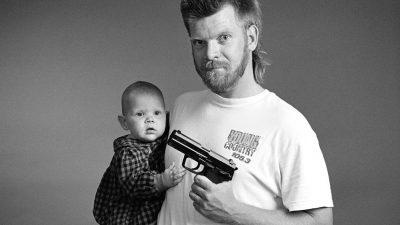

『ガン・ネイション(Gun Nation)』ゼッド・ネルソン

『ガン・ネイション (Gun Nation)』は、アメリカの自由を表す最大の象徴が、年間約3万人の市民の命を奪う銃であるというパラドックスに迫るドキュメンタリー。 ゼッド・ネルソンの衝撃的な写真集「ガン・ネイション」が発表されてから18年後。アメリカでは銃器によってこれまでに50万人もの市民が命を落とし、負傷者も後を絶たない。ネルソンは当時撮影した人々と再会し、再び彼らの写真を撮りながら、いまだに銃器所持に執着するアメリカの国民性を問う。

短編ドキュメンタリー

入浴 ―水との深い関係―

『入浴 ―水との深い関係― (We the Bathers)』は、世界各地の14人の姿を捉えた美しく心に響く短編ドキュメンタリー。それぞれの人生が“水”をめぐる物語でつながっている。 フィービー・アーンシュタイン監督はこの映画で、入浴という個人的な慣習、そのプライベートな時間に結び付いた心の深淵を探求している。人種差別、うつ病、ホームレス、移民、売春などの社会問題に触れながら、人々が水との関わりによって内省と再生、癒しを得る様子を見つめる。 文化や地域を越えて、人間が水に自身を委ねる行為―入浴―に抱く感情に迫った作品。"

短編ドキュメンタリー

ファンガール

ロサンゼルスを拠点とする映画監督兼フォトグラファーのライザ・マンデロップは、ソーシャルメディアが発達した現代の新しい“推し活”にはまる少女たちに着目した。マンデロップが捉えたのは、人とのつながりをますますテクノロジーに依存していく現代社会の実状だ。不安定な思春期を生きる少女たちは、日々、SNSでフォローしているアイドルに慰めと心のつながりを見出している。

短編ドキュメンタリー

ダンベ - エレファントフードは最強の歯のため

ナイジェリアの伝統格闘技ダンベ、その内側に迫ったドキュメンタリー。ライバル同士の2人の格闘家が闘技場“ダンダリ”での対決に臨む姿を、臨場感あふれるカメラワークとカラング太鼓の音にのせてミュージシャンのユスフ・ムサが奏でる「語りの歌」で綴る。アフリカン・コミュニティの祝祭と闘争、信仰と神秘、美しさと勇猛さに惹きつけられる。

短編ドキュメンタリー

ロケット戦争

「ロケット戦争」のルーツは数世紀に遡る。この地域の聖マルコ教会とパナギア・エリツィアーニ教会2大教区の住民が手作りのロケット花火を打ち上げる祭りだ。近年、ロケット花火の数は数千発にものぼり、復活祭の春の夜空を飛び交う光景はまさに壮観である。

短編ドキュメンタリー

『IVRY』(アイブリー)

『IVRY』(アイブリー)は、青年アイブリー・ホールの人生に迫ったドキュメンタリー映画だ。彼はシカゴのサウスサイドでボクシングに励み、近所の子供たちの指導もする。映画の中で、アイブリーはボクシングジムに通う一人の少年イライジャに語りかける。ともすれば道を踏み外しそうになる荒んだ環境で、正しく生きるための知恵と人生の教訓を諭す。いくつものタトゥーを持ち、12歳の頃から何度も刑務所に入れられた。昔の仲間が生きる道を誤り、命を落とすのを何度も見て来た。これが、この地区(シカゴ近郊のイングルウッド)に暮らす若者たちの常だ。しかし、アイブリーは「そんな環境に打ち勝たなければならない。自分の内面を深く見つめること。自分で道を切り開くんだ」と饒舌に語る。

写真集

『Hessle Road』アレック・ギル

写真家アレック・ギル(75歳)は、1971年にイギリスのキングストン・アポン・ハル市にあるセントアンドリュース漁港を撮り始めた。それ以来、この町のヘッスルロード地区にカメラを向け続けている。ギルは自らを称して“わが町を旅する人”そして斜陽の差す漁港の歴史を記録する“偶然の目撃者”だと言う。数十年に亘って、この地域とそこに住む人々を6,630枚にも及ぶ写真に捉えている。ギルはハル市の旧市街に生まれた。1960年代には海運業や運送業の仕事に就いたが事務仕事に向かず、よく旅へ出て写真を撮っていた。

写真集

『Soho』バリー・ルイス

1990年までのソーホーは、地域の高級化と家賃の値上がりによりエキゾチックな雰囲気が急速に失われつつあった。そこにゲイコミュニティが到来し、“ピンク・マネー”と言われる彼らの経済力によって以前の活気を取り戻し、幾分か時代の変化が緩やかになった。

写真集

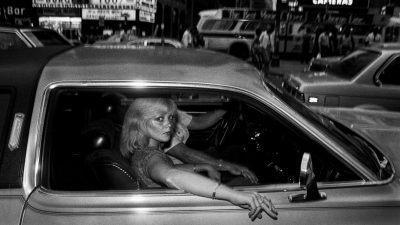

『Facing New York』ブルース・ギルデン

ブルース・ギルデンの路上劇場の登場人物には破天荒な面々が揃う。安っぽい派手さを身にまとい、世間離れしている。そして多くの者がミステリアスだ。ギルデンとニューヨーカーの関係は、互いに「ご近所さん」のようなもの。明白でシンプルな言葉、そして豊かな表現力で、独特の個性を放つ自称「ニューヨークのはぐれ者」たちの姿を、ギルデンはとらえてきた。彼の世界では、誰1人としてステージの片隅にいる者はいない。全員がスターなのだ。

写真集

アイリッシュ・トラベラー

ミンキアは、アイルランドの伝統的な移動少数民族であり、アイルランド政府や定住民は彼らを“アイリッシュ・トラベラー”と呼ぶ。“ミンキア”とは、彼ら独自の言語であるキャント語(符牒)またはギャモン語で、「アイルランド移動民族のコミュニティー」を意味する。

写真集

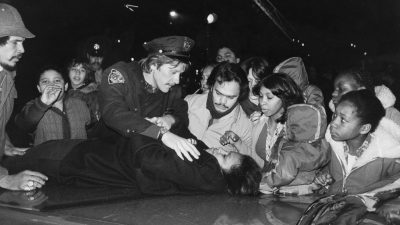

『Street Cops』ジル・フリードマン

混乱の時代を捉えた写真家の中でも最も重要なドキュメンタリーフォトグラファーの1人、ジル・フリードマン。彼女は人生をかけて複雑な社会状況を撮影し、誠実で芸術的な作品に昇華したストリート写真家だ。社会の片隅に暮らす人々に寄り添いながら、何か月も共に過ごして日常を記録した。

写真集

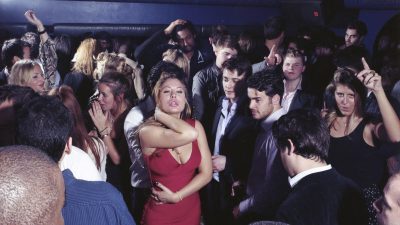

ダニエル・アーノルド

ブルックリンを拠点とする写真家。街を毎日8〜12時間歩き回っては人々の写真を撮り、文句を言われる前に猛スピードで立ち去る。こうして、ニューヨーカーのプライバシーに風穴をあけるストリートフォトを撮り続けている。アーノルドは“変人のように一人で街をぶらついた”後、撮りためた沢山の写真の中からキラリと光る人間味あふれる瞬間を拾い上げる。彼の写真の躍動感は決してスタジオで再現できるものではない。ビル・カニンガムがユニークなファッションのスナップ写真を片っ端から撮り続けたように、アーノルドは日常のあちこちで絶え間なく営まれる人同士のふれあいがもたらす瞬間を、目にとまる限り残らずカメラに捉えようしている。

写真集

マーク・ネヴィル

イギリス人アーティスト、マーク・ネヴィルは、アート、アクティビズム、ドキュメンタリーの交差点で活動し、写真の社会的機能を探求している。彼の写真プロジェクトは、被写体にとって直接的で実用的な利益をもたらすことを目的とし、地域社会と密接に関わりながら進行する。

写真集

『I Can Help』ポール・リース

スーパーの店員がつけているバッジからとったタイトル「I Can Help」は、イギリス産業革命後の消費ブームをテーマにした、30枚の大型カラー写真シリーズだ。リースはスーパーマーケットのサブカルチャーを鋭く観察し、日常的なシチュエーションに純粋なストーリーを見出した。

写真集

ノグチ・シン

ノグチ・シンは、1976年東京都新宿区生まれ。鎌倉と東京を拠点に活動し、数々の賞を受賞しているストリートフォトグラファーです。彼のストリート写真は、日常生活の流れの中にある興奮、ヒューマニズム、美しさの特別な瞬間を捉える試みであると説明する。控えめで、詩的で、謎めいたアプローチで、演出された写真やノーファインダー、ヒップショット写真に頼ることなく、日本文化の繊細さと複雑さを捉えることができる。

写真集

大衆演劇

大衆演劇場に足を踏み入れると、ワイルドで華々しい秘密結社に潜入したようにワクワクする。奇抜な衣裳を着た役者が舞台で踊れば、ファンたちも大喜びで一斉に立ち上がり踊り出す。どういうわけか、全員が振付けを知っているようだ。盛り上がったファンは、タイミングを見計らっては舞台に駆け寄って金封やプレゼントを渡したり、通路に飛び出してペンライトを振ったりする。まるで、アイドルのコンサートに来た若者たちのようだが、劇場に来ている女性たちの多くは10代の子どもを持つ親世代だ。

写真集

『The Last Resort』マーティン・パー

フォトグラファーのマーティン・パーがイギリスの海岸を撮影した秀逸な写真は、1983~85年にニューブライトンのリバプール・ビーチ・リゾートを訪れた時のものだ。パーの得意とする飽和色を配し、廃れた街の“一時代”を皮肉なユーモアをまじえて写し出す。ゴミだらけになったリゾート地ニューブライトンの舗装された遊歩道が、英国経済の衰退と社会状況の悪化を暗示している。

写真集

『Heart of Darkness - Kowloon's Walled City』グレッグ・ジラード

1993年まで香港には魔窟と呼ばれる建造物があった。九龍の小さな区画にビルが密集してそびえ立ち、ジャングルの樹冠のように連なって大きな1つの要塞を形成していた。高さは14階にも延び、壁面は何百もの小さなアパートや店舗の蛍光灯で光り輝いていた。内部には学校や作業場、診療所、工場もあり、祈りと娯楽、享楽が詰まったこの場所に35,000人以上の住民が重なり合って暮らしていた。